エアコンで加湿ができるのはダイキンの「うるる加湿」、パナソニックの「エオリア」のみになります。

多くの方が興味があるようですが、実際にどの程度の加湿能力があるか理解が難しい機能です。

そこで今回はうるる加湿の能力を徹底的に調べていきたいと思います。

管理人:おすけぞー

- 建築設備機器の専門商社勤務(2007年~)

- 2級管工事施工管理技士

- 専門分野

空調機器:ダイキン工業

ダイキン製品の販売からサービス、技術的な問い合わせに対応。

家庭用エアコン・業務用エアコン・エコキュート・セントラル空調製品までダイキン製品を取扱しています。

今回は6畳用エアコンで分析していきます。

参考資料はダイキン工業発行の技術資料になります。

数式など使ったり少し難しい内容も含まれています。

苦手な方は目次よりまとめをご覧ください。

今回はこんな視点で見ていきます

うるる加湿のカタログ値と使用環境での実能力値から見た効果

ただし上記加湿能力が得られるのは外気温度7℃DB、6℃WBという条件があります。

2020年の東京の気象データと比較してみます。

| 平均気温 | 相対湿度 | 容積絶対湿度 | |

|---|---|---|---|

| 12月 | 7.7℃ | 61% | 4.9g |

| 1月 | 7.1℃ | 65% | 5.0g |

| 2月 | 7.7℃ | 55% | 4.5g |

| カタログ値 | 7.0℃ | 86.7% | 6.7g |

外気温度7℃DB、6℃WBは相対湿度約86.7%になります。

1㎥あたり、カタログ値の気象条件では6.7gの水分がありますが、12月の東京平均気象では4.9gしかありません。

カタログ値の加湿量は実際には出ないという事が分かります。

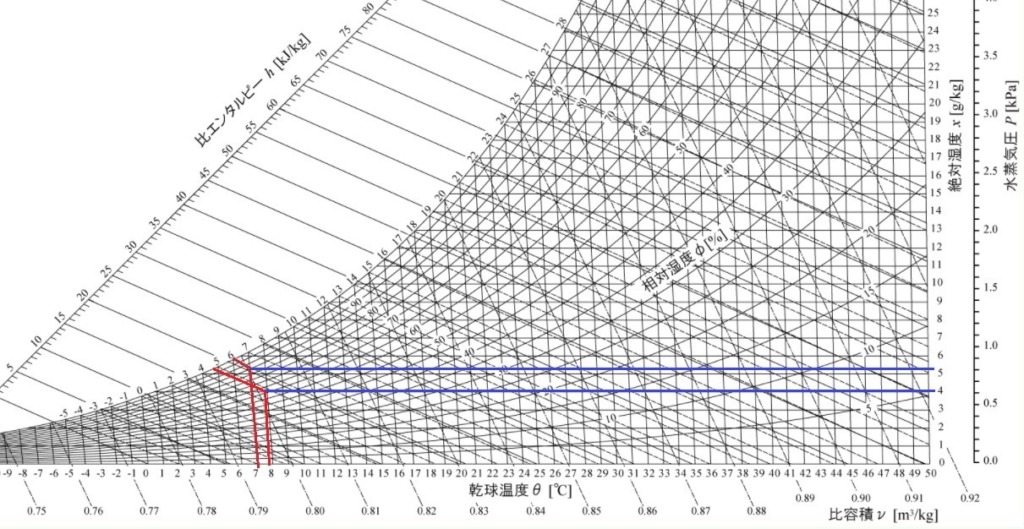

参考までに空気線図で1月の東京とカタログ値を見てみます。

7℃DBは図の1番下の温度、6℃WBは曲線の上部にある温度になります。

線を伸ばしていき、重なったところが空気の状態です。

空気線図は重量絶対湿度(乾き空気1kgに何gの水蒸気があるか)になります。

青線の上がカタログ値、下が東京の実際の空気です。青線が上になるほど、空気中に水分を含んでいることになります。

空気線図から、カタログ値が有利な条件での値だという事が分かります。

カタログに注意事項として外気相対湿度が20%低下すると加湿量は20%低下しますと記載があります。

外気温度7℃DB、6℃WBは相対湿度約86.7%の条件を基準に考えて、相対湿度が約66%だった場合、

技術資料から加湿量600ml/h→480ml/h程度と約120ml/hの加湿量減少になると判断できます。

では相対湿度66%から46%の場合はどうでしょうか?

20%低下であれば480ml/h×0.8=384ml/hで減少加湿量は96ml/hになるはずですが、実際は120ml/h程度加湿能力が低下(約25%)します。

1×0.8×0.8=0.64ではなく、1×0.6=0.6になります。

相対湿度が20%下がれば加湿量も同じだけ減るのです。

空気中の水分量が同程度減っていくので当たり前ですね

| 外気温 | 相対湿度 | 容積絶対湿度 | |

|---|---|---|---|

| カタログ値 | 7.0℃ | 86.7% | 6.7g |

| 参考値(1) | 7.0℃ | 66.7% | 5.2g |

| 参考値(2) | 7.0℃ | 46.7% | 3.6g |

難しいことは置いておいて、実際はどの程度の加湿がされるか見ていきます。

1月の東京で見ると、大体350ml/hの加湿量が平均だと考えられます。

もちろん夜間や朝方の冷え込む時間帯はより加湿量が下がります。

仮に外気条件が4℃で相対湿度が46%程度の場合の推定加湿量を求めると…

カタログ値の半分である300ml/h程度と考えます。

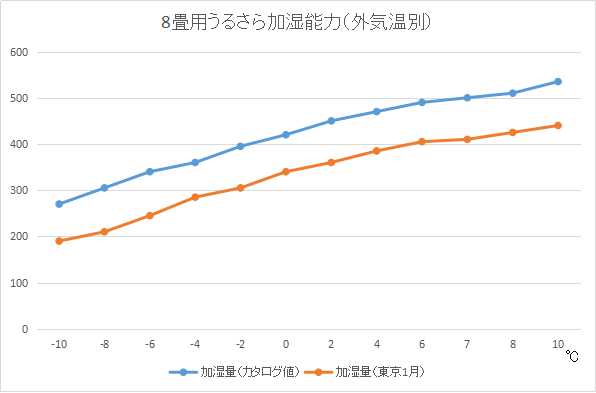

下のグラフは、カタログ値と実際の加湿量の差です(参考)

カタログ値の加湿能力を出すには他にも条件があります。

設定湿度「連続」、風量「5」時になります。

最大風量で連続して加湿運転を継続した場合の能力になります。

風量を落とした場合の加湿能力については技術資料にも記載がないため、判断できません。

ですが、風量が落ちれば同程度の割合で加湿量も落ちる可能性があります。

加湿量は施工状況によっても変化します。

カタログ値の加湿量は加湿ホースが4mの場合です。

4mより長さが2m増えるごとに加湿量が12%低下します。

ホースが長いと加湿風量の低下、水分が道中で結露するなどして、水分が室内に到達できないためです。

では施工可能な15mで取付した場合の加湿量はどうなるでしょうか?

加湿能力が60%以上も低下するということです。

こうやって書くと全然能力が出ないように感じますが、カタログ値の4m配管はどのような場合か考えてみます。

- 室内機1階設置で室外機を庭に設置した場合:3m~5m

- 室内機2階設置で室外機を庭に設置した場合:6m~8m

- 室内機2階設置で室外機をベランダ/バルコニーに設置した場合:3m~5m

- 室外機をベランダ/バルコニーに設置した場合:3m~5m

- 室外機を共用部に設置した場合:3m~6m

おすけぞー

おすけぞーただ、4m未満の場合はわずかではありますが加湿量はアップします。

次に加湿暖房する条件を見ていきます。技術資料に記載があります。

- 室内熱交換器温度が12℃以上

- 室外温度が-10℃以上24℃以下

- 暖房運転開始後1分以上経過

- 暖房運転がサーモオフでない

- 室内湿度が70%RH以下

- 除霜運転(デフロスト)中でない

簡単に説明すると

1は部屋は寒くてもいいけど、加湿のみしたいときに影響します。熱交換器を温めるので若干の温度上昇はあります。

2は外気温度に条件があるということです。

3は暖房開始後すぐには加湿しません。

4は加湿暖房中、部屋の温度が設定温度になると暖房運転が止まると同時に加湿も止まります。

(連続設定にすると加湿を続けます)

5は十分湿度が高いときには加湿しません。

6は室外機の霜を取っている間は加湿運転しません。

あまり気にする必要はなさそうです。

条件によっては加湿しない時間があるという程度で良いでしょう。

部屋の必要加湿量から見たうるる加湿の効果

300ml/hの加湿量は十分なのかどうか確認してみます。

2.2kWのルームエアコンは6畳用です。

6畳(9.72㎡)で高さ2.4mの部屋を加湿するのに必要な能力を計算します。

条件:室温22℃湿度55% 外気温4℃湿度46% 換気回数1回/h

必要加湿量 W (g/h)= (X2-X1)×ρ×OA×K

X2 :室内空気の絶対湿度(g/kg(DA))

X1 :外気の絶対湿度(g/kg(DA))

ρ :空気の密度 =1.2(kg/m3)

OA:外気量(換気量)(m3/h)

K :安全率1.2

外気量(換気量)=換気回数1回/hにしています。

24時間換気は0.5回換気なので、本計算より必要加湿量は少なくなります。

安全率は壁などに吸収される水分を考慮して設定します。

では計算していきます。

W=(9.0-2.3)×1.2×23.3×1.2

W = 225g/h = 225ml/h

うるる加湿は実際の使用環境下においても効果的です。(2.2kWクラス)

うるる加湿のメリット・デメリット

うるる加湿のメリット

- 水タンクが不要(スペースを必要としない)

- 給水作業が不要

- 加湿器の清掃が不要

- 部屋をむらなく加湿しやすい

- カルキや蒸気などで家電製品を壊す心配はない

メリット解説

水蒸気は空気より軽いため上部に溜まりやすいですが、エアコンの気流に乗せて加湿するため、むらがでにくいです。

うるる加湿のデメリット

- 消費電力が大きい

- 外気条件に加湿能力が大きく左右される

- 加湿ユニット故障時の修理費用が高い

デメリット解説

2.2kW(6畳用)エアコンの加湿ヒーターの消費電力は最大で900W/hです。

加湿器で消費電力が大きいのはスチーム(蒸気式)加湿器ですが、湯沸かし時で約1000W/h、加湿時で300~350W/hです。

スチーム式加湿器と同等以上になります。

加湿ユニットが故障すると高額になることがあります。

経過年数が経っていると保全という意味合いからも加湿ユニットの交換をおすすめしたいのですが、部品が4万円程度します。

そこに交換作業費がかかりますので、普及モデルの新品エアコンが買えてしまう金額になります。

メリット/デメリットの共存

- 加湿器の清掃が不要⇔簡単に清掃できる構造ではない

加湿ユニットの清掃は不要ですが、清掃したくても清掃できる構造にはなっていません。

外の水分を吸着する加湿ローター、室内に向かっていく加湿用ホースももちろん汚れます。

加湿ローターも加湿用ホースも洗うことはできません。

分解すれば新品に交換することはできますが、費用もそれなりに発生します。

マンション・アパート・賃貸戸建ては配管用の穴の径によっては設置ができない可能性があります。

持ち家戸建てなら拡張できますので取り付け可能です。

まとめ

今回は2.2kWクラスで検証しましたが、各能力クラスでまとめます。

条件:室温22℃湿度55% 外気温4℃湿度46% 換気回数1回/h

※もっと室温を上げたい方は必要加湿量がより必要になってきます。

| カタログ値 | 実力値 | 必要加湿量 | |

|---|---|---|---|

| 2.2kW 6畳用 | 600ml/h | 300ml/h | 225ml/h |

| 2.5kW 8畳用 | 620ml/h | 310ml/h | 299ml/h |

| 2.8kW 10畳用 | 620ml/h | 310ml/h | 374ml/h |

| 3.6kW 12畳用 | 630ml/h | 315ml/h | 449ml/h |

| 4.0kW(100V) 14畳用 | 630ml/h | 315ml/h | 524ml/h |

| 4.0kW(200V) 14畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 525ml/h |

| 5.6kW 18畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 674ml/h |

| 6.3kW 20畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 749ml/h |

| 7.1kW 23畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 860ml/h |

| 8.0kW 26畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 973ml/h |

| 9.0kW 29畳用 | 1030ml/h | 515ml/h | 1085ml/h |

換気回数が1.0回/hでは6畳用と8畳用の2.2~2.5kwのクラスしか十分な加湿量が得られません。

24時間換気システムは換気回数0.5回/h~なので下記の条件で見てみますと…

条件:室温22℃湿度55% 外気温4℃湿度46% 換気回数0.5回/h

| カタログ値 | 実力値 | 必要加湿量 | |

|---|---|---|---|

| 2.2kW 6畳用 | 600ml/h | 300ml/h | 112ml/h |

| 2.5kW 8畳用 | 620ml/h | 310ml/h | 150ml/h |

| 2.8kW 10畳用 | 620ml/h | 310ml/h | 187ml/h |

| 3.6kW 12畳用 | 620ml/h | 310ml/h | 225ml/h |

| 4.0kW(100V) 14畳用 | 620ml/h | 310ml/h | 262ml/h |

| 4.0kW(200V) 14畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 262ml/h |

| 5.6kW 18畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 337ml/h |

| 6.3kW 20畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 375ml/h |

| 7.1kW 23畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 430ml/h |

| 8.0kW 26畳用 | 950ml/h | 475ml/h | 487ml/h |

| 9.0kW 29畳用 | 1030ml/h | 515mk/h | 542.5ml/h |

換気回数を0.5回hにすると多くのクラスで必要加湿量を満たします。

うるさらXをおすすめできる人

- 雪がほとんど降らない地域にお住まいの方

- 気温が低い朝方(4時~5時)に利用しない方

- 設定温度を低めに設定してご利用する方